Llegué a Valparaíso con una idea demasiado clara de lo que quería hacer durante mi residencia. Hacía rato que venía explorando las propiedades estéticas que ofrece la telefonía fija, particularmente la sonoridad de los tonos y la posibilidad de enviar ese sonido a distancia, y mi propuesta de trabajo tenía que ver con eso.

Desde el año 2022 vengo trabajando en el Laboratorio de Telefonía Artística, un espacio de encuentro para indagar en estas cuestiones. Aunque en una primera impresión podamos pensar en los teléfonos fijos como obsoletos en tiempos de smartphones y comunicación digital, lo cierto es que en muchas regiones aún hay una cantidad significativa de personas que los utilizan en sus hogares y lugares de trabajo. Incluso hoy es posible comprar uno nuevo en una tienda y conectarlo a la red para que cumpla su función. El teléfono fijo parece obsoleto, pero no lo es. Por alguna razón, sobrevive.

El Laboratorio de Telefonía Artística reconoce esta resiliencia y las posibilidades de experimentación que ofrece este medio.

El Laboratorio suele cambiar de formato constantemente, y muchas veces se convierte en una plataforma general desde la cual surgen otros proyectos relacionados. Comprende discusiones y apuntes que intentan revisar la historia social de la telefonía —y de las condiciones sociales y económicas que llevaron a los teléfonos a ser lo que son hoy, desde principios del siglo XIX— en vínculo con la historia del arte, explorando cómo diversos artistas —sobre todo del siglo XX— han utilizado la telefonía de manera experimental en sus obras: László Moholy-Nagy, John Giorno, Marta Minujín, Gilberto Prado, Sara Lana, entre otros.

Incluye también prácticas de circuit bending, en las cuales se modifican teléfonos fijos para usarlos como sintetizadores, así como los conciertos, performances e instalaciones sonoras que derivan de estos teléfonos bendeados.

La diversidad de formatos que habita el Laboratorio me permitieron pensar en los Ensayos Telefónicos, que son pruebas, proclamaciones completas o parciales de una propuesta estética antes de su presentación final, incluso si esa presentación no existiese más que en términos hipotéticos.

Como sucede en las artes escénicas, en algunas ocasiones los ensayos pueden estar abiertos al público. Los Ensayos Telefónicos también deben su nombre al ensayo como género literario —entendido como una exploración libre y abierta de un tema—, con la diferencia de que no necesariamente están narrados con palabras. Están más cercanos al ensayo transmedial. Pueden estar conformados por objetos, dibujos, códigos, videos e incluso por situaciones comunicativas. Los Ensayos Telefónicos permiten priorizar lo procesual sobre el objeto terminado, y lo experimental sobre lo pautado.[Ver Ensayo Telefónico N°2 y Ensayo Telefónico N°3]

En la región de donde provengo es habitual escuchar durante el verano —aunque cada vez menos por la pérdida de la biodiversidad— el canto de las cigarras, insecto que también recibe el nombre de chicharra. Resulta muy factible trazar una analogía entre el tono de ocupado de los teléfonos y el canto de las chicharras, interrumpido casi a la misma frecuencia. Existe también otra analogía común: llamar “chicharras” a ciertos aparatos sonoros, como los buzzers.

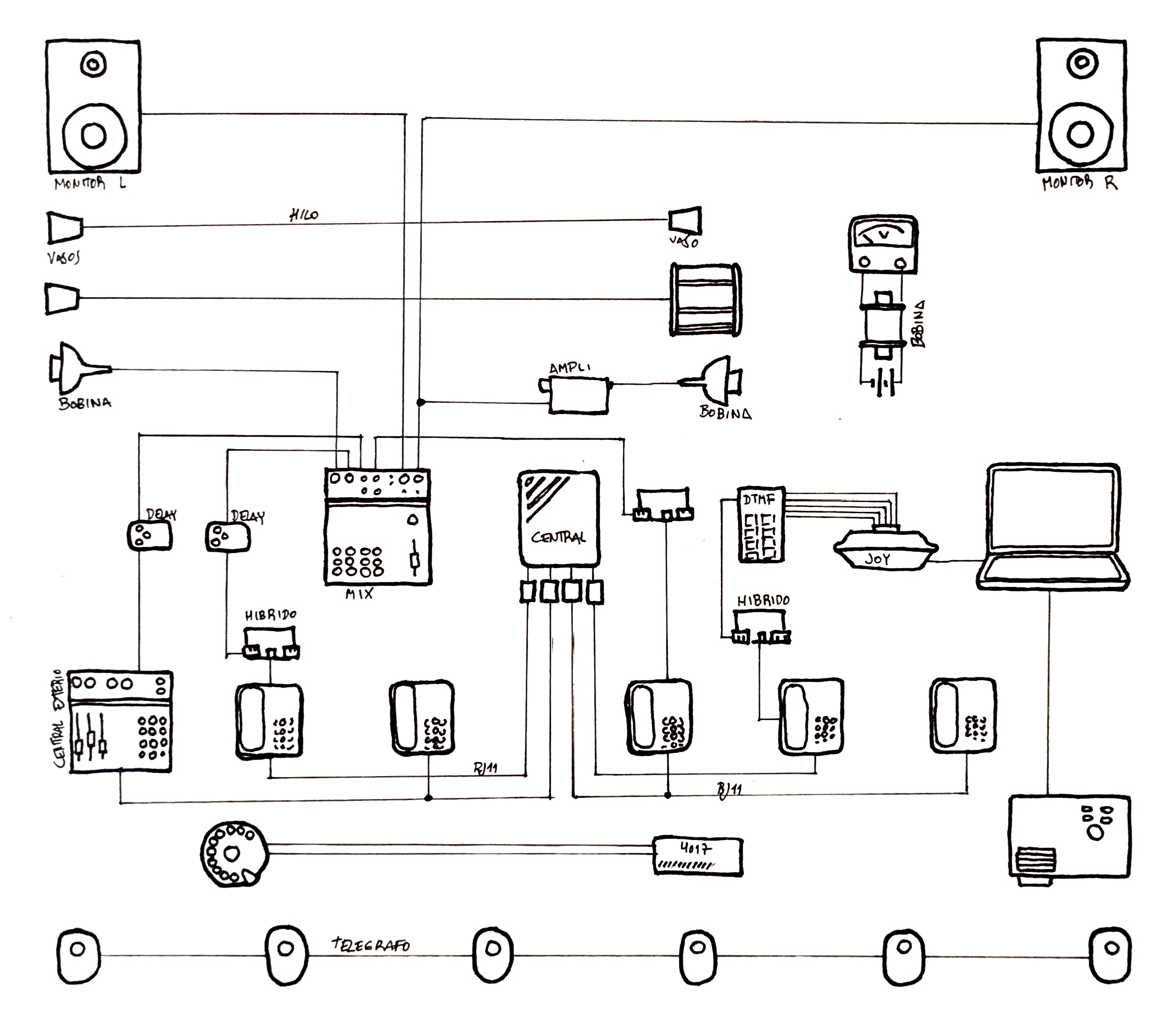

Imaginé entonces una instalación (Ensayo Telefónico N°4) que jugara con esa analogía: una composición de teléfonos en tono de ocupado evocando el canto de las chicharras. Mentalmente, la propuesta sonaba bien. Antes de viajar, hice algunas pruebas, renders y planos de montaje. Procuré la infraestructura necesaria: central telefónica, teléfonos, cables, pedales de efectos. Organicé un plan de acción para las cuatro semanas que duraría la residencia. Todo parecía coherente.

Al llegar a Valparaíso mis primeras conversaciones con Pablo me hicieron dar cuenta de que mi propuesta no estaba pensada para el territorio específico, y que todo aquello que en PDF parecía coherente, allí no tenía desde dónde sostenerse. Las cigarras no son un insecto que decida habitar por esos lados, y la analogía entre la chicharra y los artefactos sonoros no es tan habitual (aunque sí se ocupa la expresión “chicharrear” para producir sonidos desapacibles).

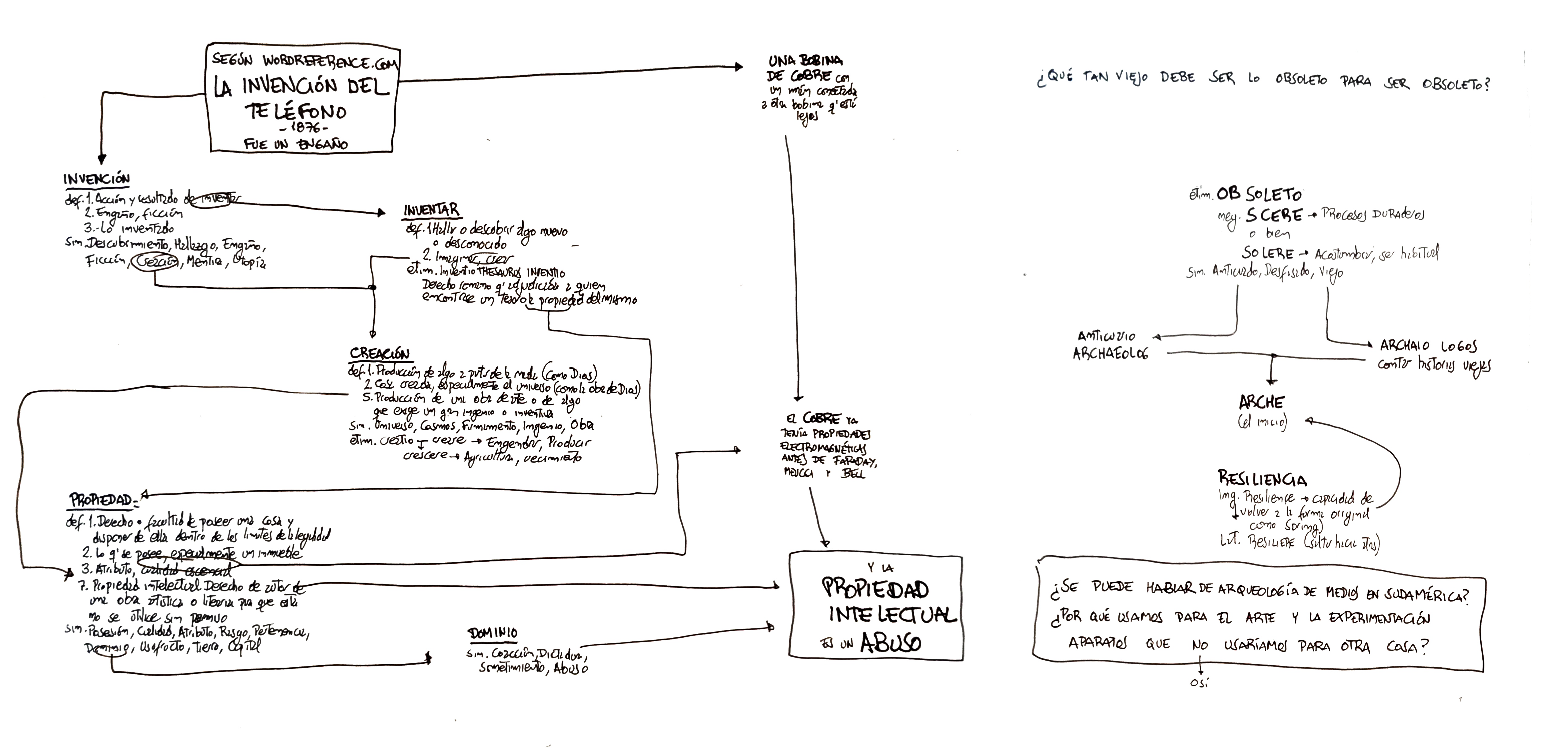

Encaré entonces la tarea de reconocer las particularidades del entorno y revisar mi propuesta para ajustarla, y para ello encontré una doble vía de acción: una más introspectiva que otra. Para la primera de ellas utilicé un método que me compartió hace muchos años Sol Pipkin y que todavía ocupo de vez en cuando. Intenté trazar una cartografía analítica de mi propuesta original, y atender a qué quedaba en ese mapeo si retiraba a las chicharras. Desde ahí apunto las que parecerían ser las palabras clave: telefonía, propiedad intelectual, invención/creación, arqueología, obsolescencia.

A continuación busco esas palabras en el diccionario en línea (en este caso, Wordreference.com): definición, sinónimos y etimología. La particularidad de esta plataforma es que, al no operar con cookies, no condiciona los resultados de búsqueda según mis otros intereses. No intenta darme la respuesta que estoy esperando, sino que ofrece una definición estable, inflexible, incluso a veces lejana a lo que uno desearía encontrar. Y son justamente esas respuestas inesperadas las que me permiten abrir desvíos y encontrar caminos alternativos para proceder.

La otra vía de acción, la menos introspectiva, estuvo signada por el interés en conocer más sobre la situación local de la telefonía y cómo lxs artistas se vinculan con los medios obsoletos (si es que lo hacen), indagación que nos ayudaría a pensar si es posible hablar de una arqueología de los medios en el sur global.

Para ello me encontré un par de veces con Seba Tapia y Bárbara González, dos referentes culturales de la región. Seba lleva adelante la radio Chercan y el sello Rata Sorda, además de otros proyectos musicales y/o performáticos. Compartimos un rato largo de playa en Viña y luego fuimos a almorzar al Casino Social Cosmopolita. Durante toda la tarde me estuvo contando cómo fue su vínculo con la radio, tanto antes como después de haber empezado las transmisiones de Chercan.

Con Seba compartimos el hábito de escuchar radio, desde siempre, desde niños. Me cuenta que algunas emisoras ofrecen la posibilidad de “salirse de la hegemonía comunicacional”, es decir, radios que emiten un contenido tan ignoto que escucharla es también un acto de información. Escuchar la radio es una forma de conocer cosas nuevas: ya no se trata de esperar que pasen la canción que te gusta, sino de escuchar dispuesto a descubrir música (o expresiones) que nunca antes habías oído. En su caso, ese lugar lo ocupó durante un buen tiempo la radio Valentin Letelier.

Seba me dice que él piensa la radio de una manera muy similar a como la pensaban lxs comunicadores que él escuchaba cuando era joven, como un espacio de difusión. No entiende su trabajo como un retorno nostálgico a la radio, como si estuviera retomando un medio viejo; para él, la radio siempre estuvo, nunca se fue.

Con ese mismo espíritu de difusión, surgió la necesidad de poner en circulación material algunos años antes de la creación de la radio, y la manera que más cómoda le resultó para compartir música en aquel momento fue el cassette: a veces con su propio contenido (o con el dúo Hogareño, que compartía con Renato), y ya con el tiempo con material de otras personas, a partir del sello Rata Sorda.

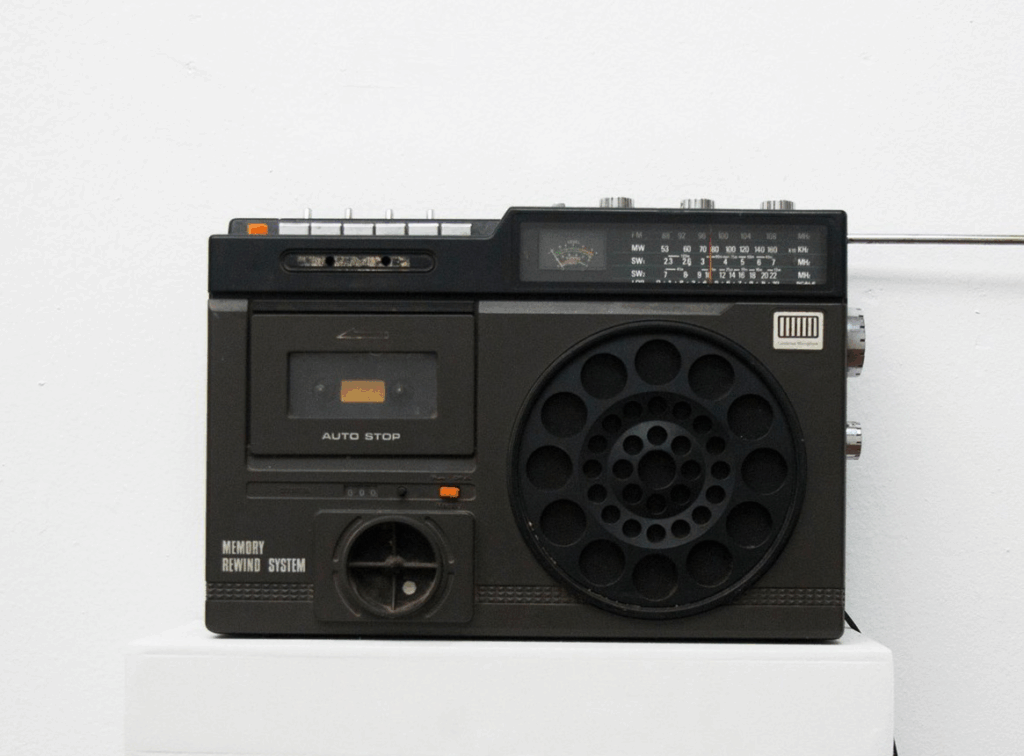

También me encontré con Bárbara González B., quien suele usar aparatos viejos en sus performances, pero no porque sean antiguos, sino por la historia particular que cada uno de estos dispositivos porta. Ella me mostró sus radios (tiene bastantes), y mientras me contaba qué miembro de la familia usaba cada una y qué historia había detrás, escuchábamos a Valentín Letelier sonando por dos de ellas al mismo tiempo: una en la sala y otra en la cocina.

También me encontré con Bárbara González B., quien suele usar aparatos viejos en sus performances, pero no porque sean viejos, sino por la historia particular que cada uno de estos dispositivos porta. Ella me mostró sus radios (tiene bastantes), y mientras me contaba qué miembro de la familia usaba cada una y qué historia había detrás, escuchábamos a Valentín Letelier sonando por dos de ellas al mismo tiempo: una en la sala y otra en la cocina.

Cuando la familia de Bárbara compraba un aparato nuevo, no se deshacía del anterior: lo conservaba. Y ella mantiene gran parte de esa herencia.

Hay varios modelos de estas radios que son esos típicos aparatos de fines de los 70 o principios de los 80, generalmente con una casetera a la izquierda y una bocina mono a la derecha, con un micrófono incorporado al frente (para poder grabar de aire) y con varios conectores de entrada y de salida. Me hicieron acordar a una de mi viejo, que usé en una de las primeras instalaciones que hice con radios.

En un principio, Bárbara comenzó ocupando estos equipos para monitorearse en sus propios ensayos de performances, probando sesiones dentro de su casa o estudio, aprovechando los recursos que estas radios ofrecían para amplificarse. Luego trasladó esa acción al escenario, con una amplificación profesional y convencional.

Al poco tiempo de renegar con los sonidistas, advirtió que si usaba sus propias radios no solo en el ensayo, sino también en la performance en vivo, se aliviaría el estrés que implica consensuar la puesta en escena y, al mismo tiempo, su performance resultaría mucho más genuina.

Bárbara no se interesa por las radios sólo porque sean viejas. Se interesa en ellas porque son de su familia y porque facilitan su posibilidad de acción.

Las ideas que tenía sobre arqueología de medios antes de conversar con Sebastián y Bárbara estaban principalmente influenciadas por las lecturas de Zielinski y Parikka. Aunque reconozco que ambos han sido fundamentales para pensar mi práctica, siempre tuve la sospecha de que, en los contextos que ellos habitan, la relación con los medios viejos es muy distinta a la que se da en estas latitudes: menos romantizada, más ligada a una necesidad pragmática.

A veces simplemente trabajamos con los recursos disponibles, sin que la antigüedad del medio sea un criterio determinante.

Reconozco también que todavía no pude interiorizarme en el pensamiento de Karla Jasso; quizás su perspectiva esté más en sintonía con esta manera de entender la relación con los medios.

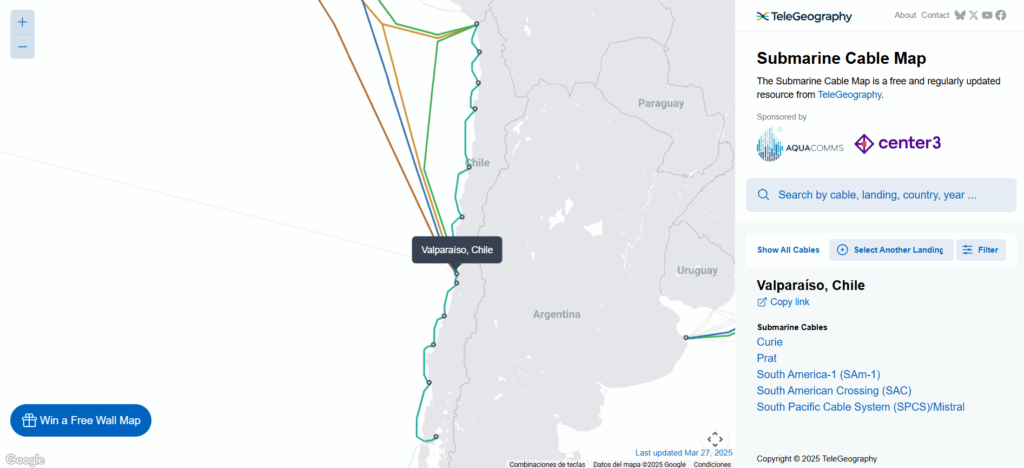

La misma semana en que me encontré con Sebastián y Bárbara, me propuse informarme más en profundidad sobre el desarrollo histórico de las telecomunicaciones en Chile. Leyendo a Carlos Donoso Rojas y a Fernando Landeta Ahues, fui conectando con algo que ya la crew de Tsonami me había anticipado: Valparaíso es pionera en todo, me dijo Pablo; no sería raro que el primer teléfono de Chile haya estado en Valparaíso. Y efectivamente, resultó ser así.

Pocos años después de la inauguración del telégrafo de Morse en EE.UU., en 1852, el empresario ferroviario William Wheelwright (una especie de Elon Musk de la época) le compró a Morse una primera tanda de equipos que instaló en la ciudad de Valparaíso. Pocos meses después, ya se estaba trazando una línea hasta Santiago. En 1875 el gobierno chileno solicitó a la compañía telegráfica West Coast el tendido de un cable submarino que salía de la playa Las Torpederas, en Valparaíso, y llegaba a la ciudad de Callao, en Perú.

Algo similar ocurrió poco después con la telefonía. En 1877, Alexander G. Bell fundó la Bell Telephone Company, empresa con la que rápidamente comenzó a instalar aparatos particulares y a expandirse por el mundo. En 1879 (apenas dos años después), el empresario estadounidense Joseph Dottin Husbands trajo los primeros aparatos a Valparaíso para fundar la primera compañía telefónica del país. En abril de 1880, el presidente Aníbal Pinto firmó el decreto que habilitó la primera concesión telefónica, lo que dio origen a la Compañía Chilena de Teléfonos de Edison, antecesora directa de la CTC (Compañía de Teléfonos de Chile), que operó durante casi todo el siglo XX.

Si los cables telegráficos submarinos que salían desde Las Torpederas funcionaron como un instrumento bélico durante la Guerra del Pacífico (1879-1884), los cables telefónicos oriundos de la misma playa funcionarán luego de la guerra para asentar presencia en el territorio conquistado. Fue así como en 1890 se trazó un cable telefónico desde la misma playa de Las Torpederas hasta Perú. Este sería el primero de tantos otros cables telefónicos que se trazarán en el futuro desde esta playa.

Así que Las Torpederas comenzó a resonar en varias lecturas y en la data que iba recabando, como terminal de los cables submarinos que comunicaron a Chile con el resto del mundo, tanto en el pasado como en la actualidad.

Las Torpederas es una playa balnearia ubicada en el barrio de Playa Ancha, en la ciudad de Valparaíso. Es una playa de arena situada en una pequeña bahía, de aproximadamente ciento cincuenta metros de ancho. Como gran parte de la costa de Valparaíso está ocupada por el puerto, Las Torpederas adquiere una identidad particular como uno de los pocos lugares donde es posible chapotear en el agua.

Mi interés por esta playa se intensificó cuando Rodrigo Ríos Z. me compartió el sitio submarinecablemap.com, según el cual actualmente existen cinco cables de fibra óptica que conectan Valparaíso con distintos nodos de América del Sur, del Norte y Oceanía.

La primera exploración presencial que hice a Las Torpederas me desconcertó. Miércoles 12 de marzo, más o menos a las cinco de la tarde. Por el horario y el día de la semana pensé que no iba a haber nadie y que la playa iba a estar despejada, pero por el contrario estaba llena de gente. Niños chapoteando, perros corriendo, vendedorxs de empanadas y de completos. Parecían vacaciones de verano. Fue quizás la alta cantidad de gente la que me cohibió para explorar un poco en la arena en busca de rastros antiguos o recientes de los diversos cables submarinos. Sin embargo, hubo algo que me llamó poderosamente la atención y fue la alta cantidad de cochayuyos que había en la playa, y un hombre en maya que los juntaba (probablemente para comerlos más tarde) y los iba enrollando como si fuesen cables, como un técnico de sonido en pleno desmontaje, dando una vuelta para un lado y la vuelta siguiente para el otro lado.

Los cochayuyos son algas oscuras, delgadas y largas. Es muy fácil compararlas con cables, y estoy seguro que mucha gente ya debe haber hecho esa comparación. A falta de los cables submarinos que yo no podía encontrar, veía estos cochayuyos como metáforas involuntarias de cables sobre la superficie, que el mismo mar arrojaba sobre la arena.

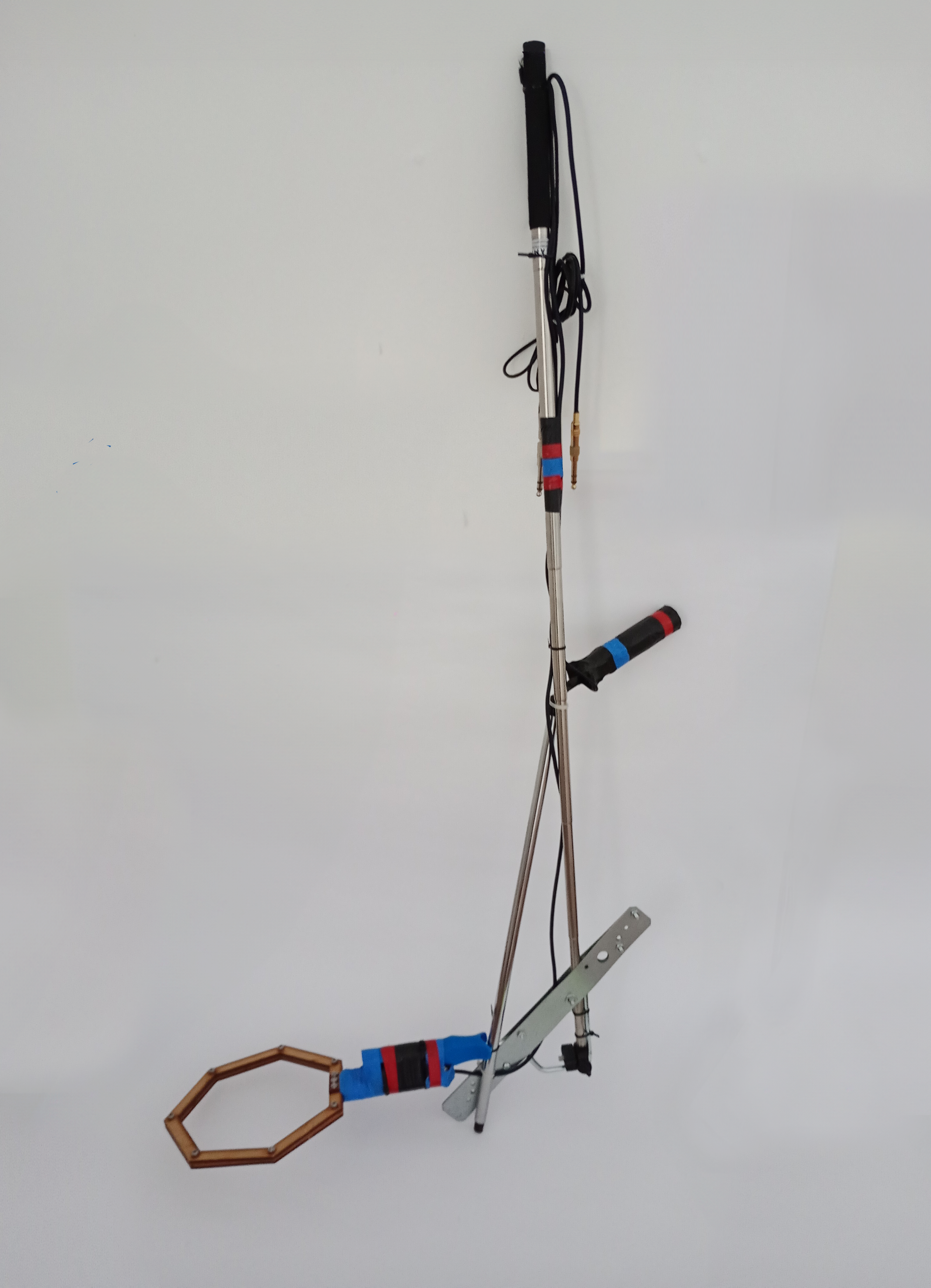

Organizamos entonces otra visita a la playa para más adelante. Esta vez fui acompañado por Pablo, Juan y Yoko. Llevamos una grabadora para capturar ambiente, una antena loop para buscar algún tipo de campo electromagnético que sobresalga sobre la superficie del suelo y una cámara para generar registro visual. Grabamos material bastante interesante. Realmente no puedo decir que lo que hayamos grabado sea realmente el campo electromagnético de los cables, pero sí estoy seguro que de alguna manera esas grabaciones permiten generar un relato sonoro sobre los cables presentes en el suelo de las torpederas.

Rodrigo me hizo pensar que esas grabaciones, con picos extremos en los 50Hz, probablemente capturaban más la corriente alterna presente en las inmediaciones de la playa (que también oscila a en 50Hz) que la propia actividad de los cables submarinos. Aunque como los equipos que usamos para grabar son equipos de audio, con un rango máximo de 20 KHz, no podríamos ver en el espectrograma las señales de los cables que seguramente tienen una frecuencia mucho más alta.

LABORATORIO

La reciente investigación anclada en Valparaíso sumada a las indagaciones que he venido realizando desde hace algún tiempo y al análisis de casos y obras de artistas que trabajan con teléfonos, condujo a la necesidad de generar un espacio para compartir con otrxs, para socializar el conocimiento, para compartirnos data, pareceres y opiniones, y explorar conjuntamente las posibilidades estéticas que ofrece la telefonía fija. Así fue como decidimos realizar un nuevo Laboratorio de Telefonía Artística, una instancia pública que retoma el nombre de presentaciones anteriores, realizadas a veces en formato de performance, otras en formato de instalaciones, y otras en modalidades similares a esta, como reuniones para conversar y experimentar.

En esta ocasión, optamos por un formato de conferencia performática, donde el objetivo fue proponer un acercamiento al desarrollo histórico de la telefonía y a los usos experimentales que diversxs artistas han hecho de este medio, desde la pintura, la música, la poesía, la performance y otras formas de indisciplina.

Para ello, analizamos de manera cronológica distintas realizaciones técnicas surgidas entre principios del siglo XIX y finales del siglo XX, junto con una serie de experiencias artísticas específicas. Buscamos, a partir de las explicaciones técnicas sobre el “cómo funciona”, construir un marco que permitiera abordar también problemáticas políticas, socioeconómicas y semánticas.

El recorrido cronológico no se planteó bajo la lógica de un progreso lineal, donde cada avance técnico supera al anterior, sino como una estrategia para lograr una comprensión paulatina y abordable: de lo más sencillo a lo más complejo. Así, nos propusimos escarbar en los estratos de la historia de los medios muertos desde una perspectiva arqueológica, siguiendo los aportes de Zielinski y Parikka, académicos que definieron la arqueología de los medios como disciplina.

Pero, como decía antes, hay que recordar que Zielinski es alemán y Parikka finlandés, y si bien el colonialismo se encargó de que los mismos medios circularan por todo el mundo, el Laboratorio servía para confirmar la sospecha de que en el sur global tenemos otra relación con los medios viejos, una relación más ligada a la resiliencia que al romanticismo.

Sobre la mesa, había una pila de tarjetas que proponían distintas actividades prácticas para realizar juntxs. También había varios aparatos telefónicos disponibles para experimentar. A medida que avanzábamos, la dinámica se fue transformando en una jam de improvisación telefónica colectiva.

ENSAYO TELEFÓNICO N°4

La idea inicial con la cual apliqué a la residencia —una instalación de chicharras que descarté apenas llegué a Valparaíso— fue revisada a la luz de mi experiencia en B.A.S.E., de los paseos a Las Torpederas y de los encuentros con artistas locales, dentro y fuera del Laboratorio.

Durante el mes, los resabios de aquella propuesta fueron recuperados para convertirse paulatinamente en una nueva instalación que intentaba condensar las vivencias y las preocupaciones surgidas durante la residencia.

La nueva propuesta de instalación condensó las preocupaciones sobre las comunicaciones telefónicas, la historia de las telecomunicaciones, los cables submarinos y los cochayuyos.

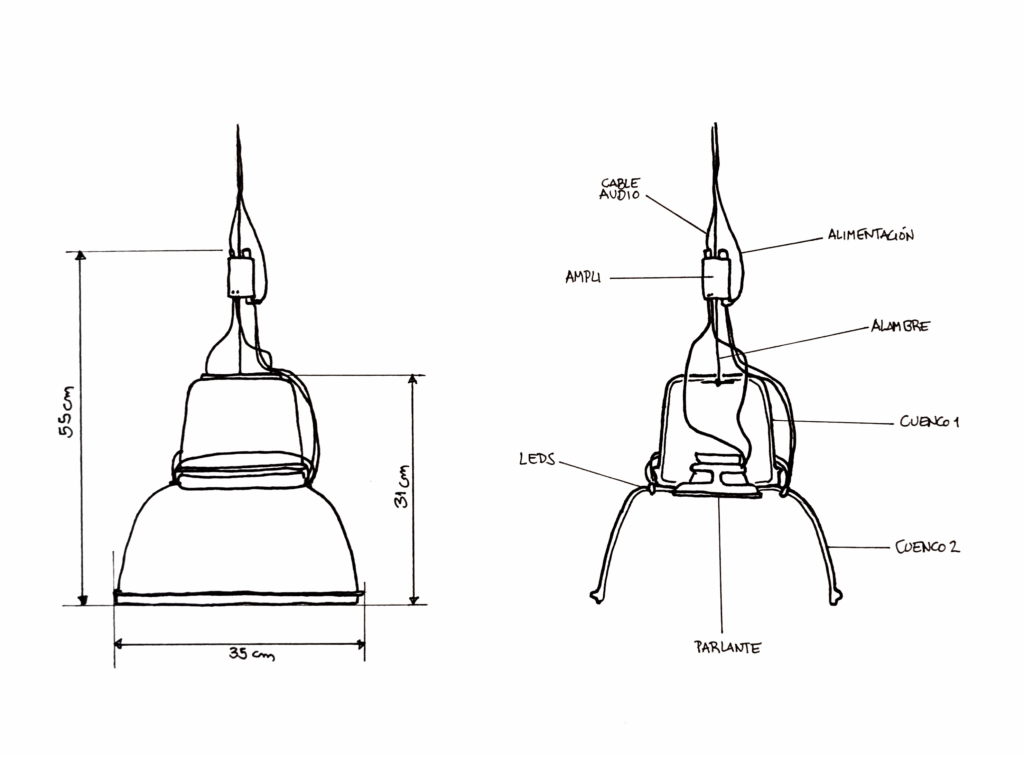

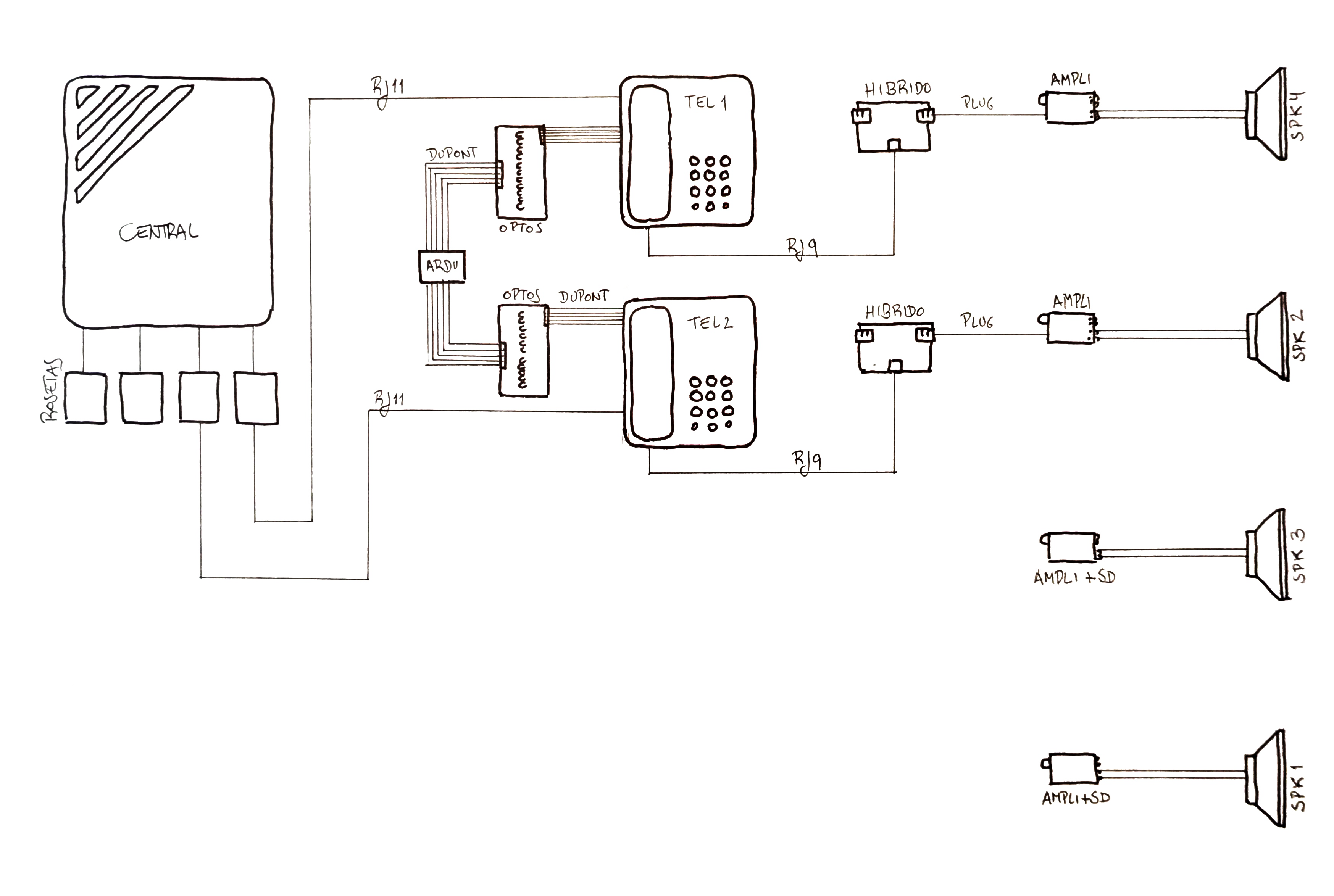

Cuatro módulos sonoros —cada uno compuesto por un parlante, un amplificador, dos tuppers conseguidos en la feria de la Av. Argentina y un par de lucecitas— cuelgan del techo; los cables negros que les suministran corriente y señal de audio se mimetizan con los cochayuyos que cubren los módulos.

Dos de ellos reproducen audios capturados en Las Torpederas: uno registra el ambiente —olas del mar y voces de quienes habitaban la playa en ese momento—, y el otro registra el campo electromagnético irradiado por los cables submarinos.

Los otros dos módulos están conectados telefónicamente mediante una centralita: cada teléfono, además, tiene asociado un secuencer que activa reiteradamente los botones, emitiendo el sonido característico del DTMF.

Durante mi residencia en B.A.S.E. tuve el tiempo y la atención suficientes para repensar las ideas sobre arqueología de los medios, situándolas en un contexto específico en lugar de tratarlas como un abstracto universal; interiorizarme en la situación de las telecomunicaciones en Chile, tanto en la actualidad como en su devenir histórico; entrar en contacto —lo más directamente posible— con las infraestructuras materiales que hacen efectiva la comunicación: los cables en Las Torpederas y las tapas fundidas de los cables subterráneos, que narran en el suelo la historia de las concesiones telefónicas; vincularme con agentes locales a través del Laboratorio y de otros encuentros; procesar toda la data del Laboratorio para armar, en un futuro no muy lejano, un material publicable; y cosechar, secar y comer —aunque fuera un poquito— de cochayuyo.

Todo este proceso logré condensarlo en una instalación telefónica que se presentó como cierre de la residencia.

Luego de presentar la instalación, el mejor cierre de residencia posible: una celebración en el bar El Canario.

Descripción y créditos de las imágenes:

- Ensayo telefónico N°4. Video para postulación. 2024

- Descripción de módulo. Tinta sobre papel. 2025

- Rider técnico original. Tinta sobre papel. 2025

- Palabras claves. Tinta sobre papel. 2025

- Ximena Pereyra. Radio DIY en el Museo Castagnino de Rosario. 2015

- Captura de pantalla. Submarinecablemap.com. 2025

- Arnaldo Sandoval. Playa Las Torpederas para TripAdvisor. 2019

- Antena loop. 2025

- Juan Hoppe. Antena loop en Las Torpederas. 2025

- Juan Hoppe. Laboratorio de Telefonía Artística. 2025

- Juan Hoppe. Laboratorio de Telefonía Artística. 2025

- Rider técnico del Laboratorio de Telefonía Artística. Tinta sobre papel. 2025

- Descripción del módulo final. Tinta sobre papel. 2025

- Ensayo telefónico N°4. Video de registro. 2025

- Rider técnico final. Tinta sobre papel. 2025

Federico Gloriani Artista y docente argentino. En su práctica artística explora telecomunicaciones en vías de obsolescencia desde una perspectiva de arqueología de los medios, fundamentalmente aquellos que utilizan el sonido. Entre sus trabajos se encuentran pesquisas con radio y televisión por aire, teléfonos fijos y telégrafos.

Te puede interesar

Impromptus para ascensores

Impromptus para ascensores es una serie de intervenciones sonoras grabadas en los ascensores histó

Tartamudeos

Los siguientes textos trazan los meandros de la investigación artística de Diane Barbé y Selu Her

Canto trazado

"Canto trazado" es una de las propuestas que conforman y amplían la investigación troncal "Registr

Post a comment